GB/T 44905-2024《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》标准解读

中铝郑州有色金属研究院有限公司

张亚楠 姜治安

全球二氧化碳等温室气体效应给全球生态系统带来重大影响,引起局部极端气候变化,2015年《巴黎协定》提出,到本世纪末将地球表面升温控制在2℃或1.5℃之内,主要碳排放大国做出了自主减排承诺。2020年9月,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中指出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

一、标准制定背景

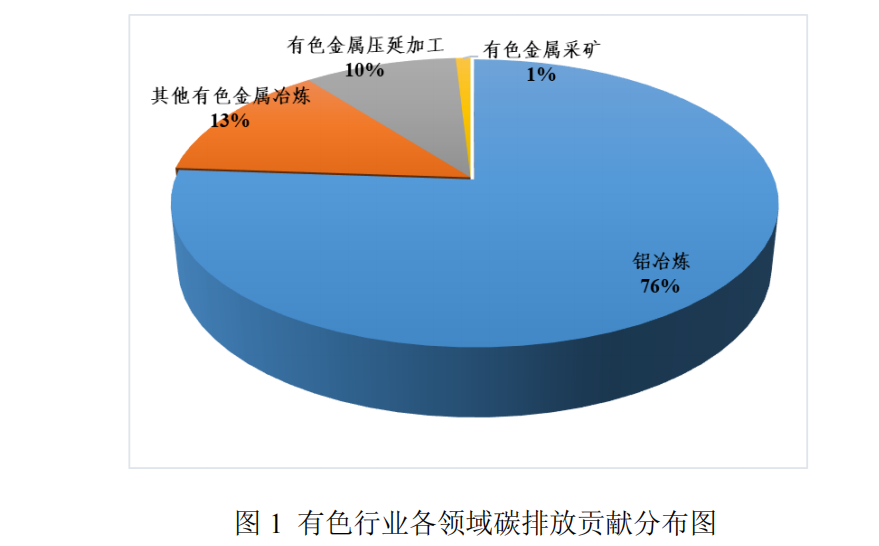

我国是有色金属大国,具有全球最健全的科技链、最完备的建设链、最完整的产业链、最大规模的产能、最大市场的需求。近十年来有色金属行业碳排放呈现逐年上升趋势,2010年到2021年碳排放量增长了一倍。2021年有色行业二氧化碳的排放总量约为6.6亿吨,占全国总排放量的6.7%,是继建材、钢铁行业之后的第三大碳排放行业。我国原铝产量连续21年位居世界第一,近年来电解铝产量均达4000多万吨,占全球总产量57%左右。有色行业各领域具体碳排放分布见图1。

可以看出,铝冶炼行业占有色行业碳排放总量的76%,碳排放约5亿吨,在产业链中其碳足迹也占据极大的比重。《有色金属行业碳达峰实施方案》提出,有色金属行业到2025年力争率先实现碳达峰,峰值为7.5亿吨左右,其中铝行业碳达峰峰值为6亿吨。因此铝冶炼行业的降碳对于有色行业双碳目标的实现至关重要,而电解铝又是铝冶炼行业碳排放的主要源头和重要环节。

产品“碳足迹”是供各组织和个体评价温室气体排放对气候变化贡献的一种方式,是用来对抗气候变化的一个重要工具。在此背景下制定《温室气体产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》标准,评价电解铝生命周期过程的碳排放总量,按贡献值分析产品的碳排放热点,识别重点过程排放环节,提出改进方案、挖掘降碳潜力,为产品全过程持续减排提供技术策略。

二、标准研制过程

《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》于2022年开始预研,开展国内外标准比对,选取多家电解铝企业调研产品类别、生产工艺、各工序排放源等生产数据,参照ISO 14064等相关标准编写了立项材料,于2023年上报立项计划。根据国家标准委《关于下达2024年第一批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》(国标委发[2024]16号)计划安排,标准由中铝郑州有色金属研究院有限公司、中国有色金属工业协会、云南铝业股份有限公司、山东宏桥新型材料有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、中国铝业股份有限公司、中国有色金属工业技术开发交流中心有限公司、国家电投集团宁夏能源铝业有限公司、山东南山铝业股份有限公司、云南神火铝业有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、聊城信源集团有限公司等多家单位负责起草。2024年3月~7月,全国有色金属标准化技术委员会组织多次会议,对标准进行了讨论、征求意见、预审,8月与全国碳排放管理技术委员会召开联合审查会对标准进行了审查。本标准已于10月26日发布,将于2025年5月1日实施。

三、标准主要内容

(一)编制原则

本标准制定过程中参照了ISO14067:2018《温室气体–产品碳足迹–量化要求和指南》(Greenhouse gases-Carbon footprint of products- Requirements and guidelines for quantification)的内容,与国际通用的量化方法保持一致。同时符合国内铝行业的技术发展现状,保证了标准的适用性;满足国内铝行业的实际需求,可操作性强。

(二)量化范围

开展电解铝产品碳足迹量化的总体目的是结合取舍准则,通过量化电解铝产品系统边界内所有显著的温室气体排放量和清除量,计算1t电解铝产品对全球变暖的潜在贡献[以二氧化碳当量(CO2e)表示]。

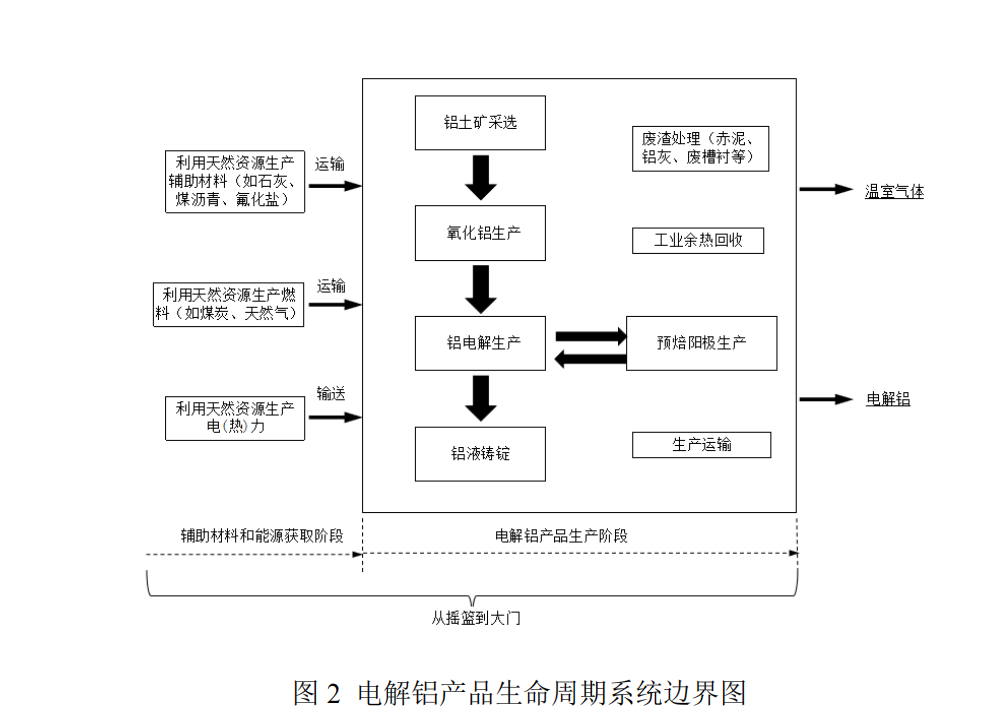

电解铝产品系统边界为“从摇篮到大门”,即从铝土矿资源的开采到电解铝产品的产出,包括铝土矿采选、氧化铝生产、预焙阳极生产、铝电解生产和铝液铸锭等工序,还包括辅助材料和能源(燃料、电力)的生产、运输等上游环节。电解铝产品的生命周期系统边界见图2,即从辅助材料和能源获取到电解铝产品离开生产商厂大门为止。

电解铝产品碳足迹的量化范围包括原辅材料和能源获取阶段的上游排放,产品生产阶段各单元的过程排放、燃料燃烧排放以及能源相关排放等。

(三)生命周期清单分析

生命周期清单分析是产品碳足迹评价的重要内容,包括数据收集、数据审定、将数据关联到单元过程和功能单位或声明单位、系统边界调整、数据分配、取舍准则、清单计算等环节。

1、数据收集

电解铝产品碳足迹量化数据宜以一个自然年为数据收集周期。其特点是年度数据符合组织常规的运营管理,涵盖生产波动的变化因素。

对于系统边界内的所有单元过程,应收集纳入生命周期清单中的定性资料和定量数据。数据收集和数据质量评估步骤如下:

a)根据产品系统边界,获取工艺流程图,识别温室气体排放源,确定数据需求范围;

b)根据数据需求编制单元过程输入、输出数据列表;

c)根据数据列表收集初级数据和次级数据,数据收集应详细记录各项数据的计算方法、数据来源和原始凭证,保持其可追溯;

d)评估收集的活动数据和排放因子,对研究结论有显著影响的数据,应说明相关数据的收集过程、收集时间以及数据质量的详细信息;对计量数据,相关计量器具应符合GB 17167和GB/T 20902的规定;

e)审查数据收集过程中出现的特殊情况、异常点和其他问题,识别可能产生的数据误差风险。

2、数据审定

在数据收集过程中应对数据的有效性进行检查,以确认并提供证据证明数据质量要求符合本文件规定。

数据审定可通过建立质量平衡、能量平衡、碳平衡和(或)排放因子的比较分析或其他适当的方法。由于每个单元过程都遵守物质和能量守恒定律,因此物质和能量的平衡能为单元过程描述的准确性提供有效的检查。

数据确认也可参考行业平均值、检验标准值等常规数据进行交叉审定。

3、数据分配

应根据明确规定的分配程序将输入和输出分配到不同的产品中。

应尽量避免数据分配,若必需进行分配时优先采用的方法如下;

1)细分法,将拟分配的单元过程进一步划分为两个或更多的子过程,并收集与这些子过程相关的输入和输出数据;

2)扩展法,将产品系统加以扩展,从而抵扣功能单位等同产品生产造成的环境影响;

3)分配法,根据物理属性(如质量、工时)或产品经济价值等参数,按比例将输入输出数据分配到共生产品。

4、取舍准则

电解铝产品生命周期内用于铝电解槽大修的内衬材料如阴极炭块、阴极钢棒,其上游排放量远小于电解铝产品碳足迹1%,合计值不超过碳足迹总量的5%,此部分排放不计入电解铝产品碳足迹。

5、清单计算

生命周期清单分析结果通常表现为一系列的数据表,展示每声明单位产品在每个阶段/单元过程中的资源使用量(如原材料、能源),以及释放到环境中的排放物(如温室气体、废水、固体废物)。

(四)产品碳足迹影响评价

1、通则

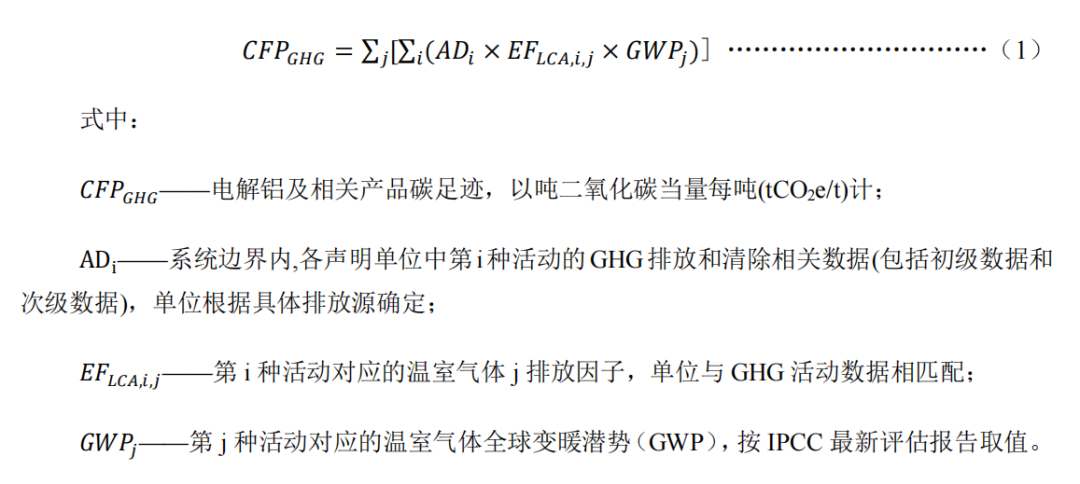

应通过排放或清除的GHG的质量乘以IPCC给出的100年GWP,来计算产品每种GHG排放和清除的潜在气候变化影响,以tCO2e/(t排放量)计。产品碳足迹为所有GHG潜在气候变化影响的总和。若IPCC修订了GWP,应使用最新数值,否则应在报告中说明。

除GWP100外,还可以使用IPCC提供的其他时间范围的GWP和GTP,但宜单独报告。GWP100代表短期的气候变化影响,可反映变暖速度。100年GTP代表长期的气候变化影响,可反映长期温升。与其他时间范围相比,选择100年的时间范围并无任何科学依据。该时间范围是国际公约的一个价值判断,它权衡了不同时间范围内可能发生的影响。

2、产品碳足迹计算方法

以各单元的活动数据乘以该活动的排放因子得到排放或清除的温室气体排放质量,再以温室气体排放质量乘以相应的全球变暖潜势值(GWP),将温室气体排放质量数据换算为二氧化碳当量CO2e。

各单元的温室气体排放量汇总按公式(1)计算:

(五)产品碳足迹报告

产品碳足迹评价报告记录产品碳足迹的量化结果,应在产品碳足迹研究报告中完整地、准确地、不带偏向地、透明地、详细地记录和说明结果、数据、方法、假设和生命周期解释,以便相关方能够理解产品碳足迹固有的复杂性和所做出的权衡。

产品碳足迹评价报告应包括但不限于以下内容:基本情况、量化目的和范围、清单分析、影响评价、结果解释、研究中使用的产品种类规则或其他补充要求的参考资料等。

四、标准实施意义

我国已明确提出碳达峰和碳中和的目标,将电解铝行业纳入全国碳市场是实现这些目标的重要措施之一。通过市场化手段,可以更有效地推动行业减排,助力国家实现长期气候目标。通过市场的机制,电解铝企业将面临碳排放成本的压力,这将倒逼企业提高生产效率,降低成本,增强在全球市场中的竞争力。在“双碳”目标下,作为衡量生产企业和产品绿色低碳水平的重要指标,产品碳足迹体系建设至关重要。依据《温室气体产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》标准,开展电解铝碳足迹评估与优化,有助于铝企业摸清产品碳足迹水平,发现生产过程中影响碳足迹的关键要素,为企业碳减排提供明确路径,同时满足下游铝产品绿色供应链及国际市场需求,对我国铝工业双碳目标的实现提供有力支撑,对推动铝行业绿色低碳转型、引导绿色低碳消费、提升产品竞争力具有重要意义。